Über 2000 Fachwerkhäuser formen das größte Flächendenkmal Deutschlands. Jedes dieser Gebäude atmet die Atemzüge von Königen und Kaufleuten aus vergangenen Jahrhunderten. Die Stadt Quedlinburg ist ein lebendiges Geschichtsbuch aus Stein und Holz, das seit 1994 zum UNESCO-Welterbe gehört.

Doch hinter den schiefen Türmen verbergen sich dunkle Geheimnisse. Nazi-Raubkunst-Skandale und gestohlene Kirchenschätze sind Teil der komplexen Geschichte dieser faszinierenden Stadt. Trotz ihrer dramatischen Vergangenheit strahlt sie heute eine besondere Ruhe und Schönheit aus.

Ein weiteres Highlight: Quedlinburg ist die trockenste Stadt Deutschlands mit nur 438 mm Jahresniederschlag. Perfekt für Entdeckungstouren durch die malerischen Gassen und historischen Sehenswürdigkeiten. Hier erwartet dich eine Reise durch die Zeit, die dich in ihren Bann ziehen wird.

Einführung in Quedlinburgs Altstadt

Mit über 1300 Fachwerkhäusern ist Quedlinburg ein architektonisches Juwel. Die Stadt beeindruckt nicht nur durch ihre historische Schönheit, sondern auch durch ihre einzigartige Bedeutung als UNESCO-Weltkulturerbe. Seit 1994 steht sie für ihre mittelalterliche Stadtplanung und Baukunst.

Warum Quedlinburg ein UNESCO-Weltkulturerbe ist

Die UNESCO erkannte die Stadt 1994 an, weil sie ein einzigartiges Beispiel mittelalterlicher Stadtplanung darstellt. Mit drei Welterbe-Zonen – Stiftsberg, Altstadt und Münzenberg – zeigt sie die Vielfalt historischer Architektur. Besonders beeindruckend: 72% aller deutschen Fachwerkbauten vor 1700 stehen hier.

Die Bedeutung der Fachwerkarchitektur

Die Fachwerkhäuser sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch Zeugen vergangener Jahrhunderte. Das älteste Gebäude stammt aus dem Jahr 1346 und steht in der Wordgasse 3. Handwerker-Dynastien wie die Langes und Schröders prägten im 17. Jahrhundert das Stadtbild. Die trockene Klimazone konservierte die Holzbauten wie in einer Zeitkapsel.

| Jahr | Ereignis |

|---|---|

| 1346 | Bau des ältesten Fachwerkhauses |

| 1994 | UNESCO-Welterbe-Anerkennung |

| 17. Jahrhundert | Blütezeit der Fachwerkarchitektur |

Die Geschichte von Quedlinburg

Die Geschichte dieser Stadt ist geprägt von Königen, Konflikten und kulturellen Schätzen. Bereits im 10. Jahrhundert wurde hier das Damenstift gegründet, ein Ort von großer religiöser und politischer Bedeutung. Königin Mathilde legte 936 den Grundstein für eine Institution, die über Jahre hinweg Macht und Einfluss ausübte.

Von der Königspfalz zur Welterbestadt

Zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert war die Stadt ein wichtiger Ort für die deutschen Könige. Insgesamt 69 Aufenthalte sind belegt, was ihre zentrale Rolle im Heiligen Römischen Reich unterstreicht. Doch nicht nur die Herrscher prägten die Geschichte. Im Bauernkrieg 1525 wurden vier Klöster zerstört, ein Ereignis, das die Region erschütterte.

Die Rolle des Damenstifts

Das Damenstift war nicht nur ein religiöses Zentrum, sondern auch ein Ort der Macht. 1477 vertrieben die Bürger ihre Äbtissin – ein dramatischer Machtkampf, der die politischen Spannungen der Zeit widerspiegelt. Im 20. Jahrhundert geriet die Stadt erneut in den Fokus, als Heinrich Himmler das Damenstift für seine okkulten Rituale nutzte.

- Die Quedlinburger Itala – die ältesten Bibelillustrationen – wurden in Mauerresten entdeckt.

- Ein Wirtschaftsboom im 19. Jahrhundert machte die Stadt durch Blumensamen zur Weltmacht.

- Der Städteaufstand von 1477 endete blutig: In nur drei Tagen starben 80 Menschen.

Die Fachwerkarchitektur in Quedlinburg

Die Fachwerkarchitektur erzählt Geschichten von Handwerk und Tradition. Jedes Fachwerkhaus ist ein Unikat, das von der Kunstfertigkeit seiner Erbauer zeugt. Die Holzbauten prägen das Bild der Stadt und laden zu einer Reise in die Vergangenheit ein.

Die Entwicklung des Fachwerkbaus

Ab dem 16. Jahrhundert vollzog sich ein technischer Wandel. Der Ständerbau wurde durch den Rähmbau ersetzt. Diese Methode ermöglichte größere Fenster und stabilere Konstruktionen. Handwerker wie Wulf Götze, oft als „Michaelangelo des Fachwerks“ bezeichnet, prägten diese Epoche.

Ein besonderes Statik-Wunder: Viele der schiefen Häuser stehen seit über 400 Jahren. Ihre Konstruktion ist so robust, dass sie selbst modernen Herausforderungen trotzen.

Berühmte Fachwerkhäuser in der Altstadt

Das Gildehaus der Lohgerber aus dem Jahr 1668 beeindruckt mit seinem charakteristischen Erker. Es ist ein Beispiel für die Pracht des Barock. Ein weiteres Juwel ist das Hagensche Freihaus von 1566, das die Renaissance-Architektur perfekt verkörpert.

Die Fassaden der Häuser sind oft mit Blumenschnitzereien verziert. Diese dienten nicht nur als Dekoration, sondern auch als geheime Codes der Saatzüchter. Farben wie Ocker, Rot und Grün spielten dabei eine wichtige Rolle.

| Jahr | Haus | Besonderheit |

|---|---|---|

| 1566 | Hagensches Freihaus | Renaissance-Architektur |

| 1668 | Gildehaus der Lohgerber | Barocker Erker |

| 16. Jh. | Technischer Wandel | Ständerbau zu Rähmbau |

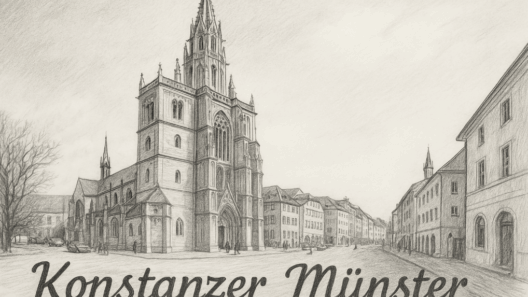

Die Stiftskirche St. Servatius

Hoch über der Stadt thront die Stiftskirche St. Servatius, ein Meisterwerk mittelalterlicher Baukunst. Sie ist nicht nur ein religiöses Zentrum, sondern auch ein Ort voller Geschichten und Geheimnisse. Ihre Mauern erzählen von Königen, Schätzen und dramatischen Ereignissen.

Die Geschichte der Stiftskirche

Die Kirche wurde im Jahr 1129 geweiht und ist seitdem ein Symbol der Macht und des Glaubens. Ihre Krypta birgt die Grabstätte von König Heinrichs I., einem der bedeutendsten Herrscher des frühen Mittelalters. Die Architektur der Kirche ist ein Beispiel für den sächsischen Stützenwechsel, der für eine geniale Akustik sorgt.

Ein besonderes Highlight ist der 93 cm lange Knüpfteppich aus dem 13. Jahrhundert. Er ist ein Zeugnis der Handwerkskunst und des Reichtums der damaligen Zeit. Doch die Kirche hat auch dunkle Kapitel: Im 20. Jahrhundert missbrauchte Heinrich Himmler die Krypta für seine SS-Rituale.

Der Quedlinburger Domschatz

Der Domschatz ist einer der wertvollsten Kirchenschätze Europas. 1945 wurden 12 Teile des Schatzes von einem US-Soldaten gestohlen. Erst 1992 gelang es, die gestohlenen Artefakte zurückzuholen – eine abenteuerliche Geschichte, die bis heute fasziniert.

Ein besonders rätselhaftes Stück ist das Servatiusreliquiar aus Elfenbein. Es ist ein Beispiel für die Kunstfertigkeit des Mittelalters. Im Jahr 2006 wurde ein modernes Aluminium-Kreuz hinzugefügt, das einen spannenden Kontrast zur historischen Umgebung bildet.

Das Schloss Quedlinburg

Das Schloss Quedlinburg ist ein Ort voller Geschichten und Geheimnisse. Hoch über der Stadt gelegen, bietet es nicht nur einen atemberaubenden Blick, sondern auch Einblicke in die bewegte Vergangenheit der Region. Von Machtkämpfen bis hin zu dunklen Kapiteln – hier wird Geschichte lebendig.

Die Geschichte des Schlosses

Das Schloss blickt auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück. Im 10. Jahrhundert als Königspfalz errichtet, wurde es später zum Damenstift. Im 20. Jahrhundert nutzte Heinrich Himmler das Schloss für seine SS-Rituale und ließ 1937 gefälschte „Heinrichs-Knochen“ präsentieren. Ein weiteres Kuriosum ist der Raubgrafenkasten von 1337, ein Folterinstrument, das noch heute im Museum zu sehen ist.

Das Schlossmuseum

Das Schlossmuseum ist ein Schatzhaus der Geschichte. Hier findet man Exponate wie die Goldscheibenfibel aus dem 5. Jahrhundert, die von der Kunstfertigkeit vergangener Zeiten zeugt. Ein Highlight ist auch die NS-Dokumentation, die die dunklen Jahre als SS-Schulungsstätte beleuchtet. Wer die 66 Stufen der Pastorentreppe hinaufsteigt, wird mit einem Panoramablick über die Dächer der Stadt belohnt.

Das Schloss Quedlinburg ist mehr als nur ein historisches Gebäude – es ist ein Ort, der die Besucher in seinen Bann zieht und Geschichten erzählt, die man nicht so schnell vergisst.

Der Münzenberg

Ein Ort voller Wandel: Vom Kloster zur Armensiedlung. Der Münzenberg ist ein geschichtsträchtiger Ort, der seit dem 10. Jahrhundert die Menschen fasziniert. Hier verschmelzen Architektur und Geschichte zu einem einzigartigen Ensemble.

Die Geschichte des Münzenbergs

Im Jahr 986 gründete Mathilde ein Kloster auf dem Münzenberg. Es war ein Ort des Glaubens und der Macht. Doch Jahre später wandelte sich das Bild. 1576 siedelten sich Handwerker an und prägten die Umgebung neu.

Ein archäologisches Rätsel ist das Marienportal. Es wanderte von St. Marien an die Kirche St. Wiperti. Dieses Portal ist ein Zeugnis der bewegten Geschichte des Münzenbergs.

„Vom Nonnenkloster zur Armensiedlung – der Münzenberg spiegelt die gesellschaftlichen Veränderungen wider.“

Das Münzenberg-Museum

Das Museum auf dem Münzenberg bietet Einblicke in die Vergangenheit. Besonders beeindruckend ist das Flüstergewölbe in der Westkrypta. Hier kann man selbst das akustische Phänomen erleben.

Ein Highlight für Fotografen ist der Osthang bei Sonnenaufgang. Die nächtlichen Führungen mit Laternen lassen die Geschichte lebendig werden. Hier wird die Vergangenheit greifbar.

| Jahr | Ereignis |

|---|---|

| 986 | Gründung des Klosters durch Mathilde |

| 1576 | Besiedelung durch Handwerker |

| Heute | Museum und historische Stätte |

Der Münzenberg ist mehr als nur ein Ort – er ist ein Fenster in die Vergangenheit. Hier wird Geschichte lebendig und fesselnd erzählt.

Die Kirche St. Wiperti

Die Kirche St. Wiperti ist ein Ort voller Kontraste und Geheimnisse. Ihre Mauern erzählen Geschichten von Königen, Verrat und einem ungewöhnlichen Nutzungswandel. Ein Bauwerk, das im 10. Jahrhundert als Königspalais diente, wurde später zur Scheune – ein Schicksal, das kaum eine andere Kirche teilt.

Die Bedeutung der Kirche

Ursprünglich war St. Wiperti ein königlicher Hof Heinrichs I. Später wurde sie zur Kirche umgewandelt. Doch ihre Geschichte ist geprägt von dramatischen Wendungen. Von 1812 bis 1955 diente sie sogar als Schweinestall – ein ungewöhnliches Schicksal für ein so historisches Gebäude.

Ein besonderes Highlight ist der Friedhof mit 55 Felsengräbern. Diese steinernen Särge verleihen dem Ort eine mystische Atmosphäre. Ein Besuch hier ist wie eine Reise in die Vergangenheit.

Die Krypta von St. Wiperti

Die Krypta ist ein Ort voller Rätsel. Ihre Säulen sind krumm – ein architektonisches Phänomen, das bis heute Fragen aufwirft. Einige glauben, dies sei ein Zeichen für die bewegte Geschichte des Ortes.

Ein weiteres Geheimnis: Die Krypta diente 941 als Fluchtpunkt während Heinrichs Verrat. Heute wird sie abends beleuchtet, was ihre mystische Atmosphäre noch verstärkt. Ein Insider-Tipp für Besucher, die das Besondere suchen.

- Nutzungswandel: „Vom Königspalais zum Schweinestall.“

- Gruselfaktor: „Die steinernen Särge in den Felsengräbern.“

- Architektur-Rätsel: „Warum die Säulen krumm sind.“

- Otto-Drama: „Fluchtpunkt während Heinrichs Verrat 941.“

- Insider-Tipp: „Abendliche Beleuchtung der Krypta.“

Das Klopstockhaus

Ein Haus voller Geschichten: Das Klopstockhaus erzählt von Literatur und Leben. Hier wurde 1570 ein Gebäude errichtet, das später zum Geburtsort eines der bedeutendsten Dichter Deutschlands wurde. Friedrich Gottlieb Klopstock prägte die deutsche Lyrik und hinterließ Spuren, die bis heute sichtbar sind.

Das Gebäude selbst ist ein Zeugnis des 16. Jahrhunderts. Mit seinen geheimnisvollen Schnitzereien an den Säulen fasziniert es Besucher. 1899 wurde es zum ersten Stadtmuseum umgewandelt – ein Ort, der Geschichte und Kultur vereint.

Das Leben von Friedrich Gottlieb Klopstock

Klopstock war nicht nur ein Dichter, sondern auch ein Visionär. Seine Werke prägten die deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts. Bekannt ist seine Rivalität mit Goethe, die oft als vergessener Literaturstreit bezeichnet wird. Klopstock schrieb nicht nur Gedichte, sondern setzte sich auch für politische Reformen ein.

Ein Kuriosum: Seine Schreibfeder wurde zur Touristenattraktion. Besucher können den Original-Schreibtisch im Museum bewundern – ein Stück Geschichte, das lebendig bleibt.

Das Museum im Klopstockhaus

Das Museum bietet Einblicke in das Leben und Werk Klopstocks. Besonders sehenswert sind die Gedichtmanuskripte im Tresorraum. Hier wird die literarische Blütezeit Deutschlands greifbar.

Eine Sonderausstellung beleuchtet die NS-Zeit, in der Klopstocks Werke für Propaganda missbraucht wurden. Das Museum ist nicht nur ein Ort der Erinnerung, sondern auch der Reflexion.

- Dichter-Rivalitäten: Klopstock vs. Goethe – der vergessene Literaturstreit.

- Kuriosum: Wie eine Schreibfeder zur Touristenattraktion wurde.

- Architektonisches Detail: Die geheimnisvollen Schnitzereien an den Säulen.

- Sonderausstellung: NS-Zeit – als Dichter für Propaganda missbraucht.

- Lyrik-Tipp: Gedichtmanuskripte im Tresorraum einsehen.

Das Dippe-Denkmal

Ein Denkmal, das von wirtschaftlichem Aufstieg und dramatischem Niedergang erzählt – das Dippe-Denkmal in der Stadt Quedlinburg. Es steht als Symbol für die Geschichte der Gebrüder Dippe, deren Saatzucht-Unternehmen im 19. Jahrhundert die Welt eroberte.

Die Geschichte der Gebrüder Dippe

1850 gründeten die Brüder Dippe ihr Unternehmen, das schnell zum globalen Marktführer aufstieg. Mit einem Weltmarktanteil von 60% im Jahr 1914 prägten sie die Saatzuchtindustrie. Ihre Quedlinburger Riesenbohne wurde zu einem botanischen Wunder.

Doch der Erfolg war nicht von Dauer. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen im Zuge der Bodenreform enteignet. Ein Wirtschaftskrimi, der bis heute nachhallt.

Die Bedeutung der Saatzucht in Quedlinburg

Die Saatzucht war nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern auch ein soziales Phänomen. In den Samenmanufakturen arbeiteten zeitweise bis zu 3000 Personen, darunter auch Kinder. Ihre Arbeit prägte die Stadt und ihre Bewohner.

Ein architektonisches Zeugnis dieser Zeit sind die verfallenen Gewächshäuser, die heute als Industrieruinen an die Blütezeit erinnern. Ein Besuch im Sommer lohnt sich besonders, denn dann duften die Blumensamen und laden zu einer Sinnesreise ein.

| Jahr | Ereignis |

|---|---|

| 1850 | Gründung des Unternehmens |

| 1914 | 60% Weltmarktanteil |

| 1945 | Enteignung im Zuge der Bodenreform |

Die Feininger-Galerie

Die Feininger-Galerie ist ein Ort, der Kunst und Geschichte auf einzigartige Weise verbindet. Hier werden die Werke von Lyonel Feininger, einem der bedeutendsten Künstler des Bauhauses, bewahrt und präsentiert. Die Galerie selbst ist ein Kontrast aus moderner Kunst und historischer Kulisse, die die Stadt als inspirierenden Rahmen nutzt.

Das Leben von Lyonel Feininger

Lyonel Feininger, geboren 1871, war ein Visionär der modernen Kunst. Seine Werke prägten das Bauhaus und beeinflussten die Kunstwelt des 20. Jahrhunderts. Besonders bekannt ist seine Obsession für die Türme der Stadt, die er in vielen seiner Werke festhielt. Seine Kunst war nicht nur ästhetisch, sondern auch politisch, da er sich gegen die NS-Herrschaft stellte.

Ein dramatisches Kapitel: Während der NS-Zeit wurden viele seiner Werke als „entartete Kunst“ beschlagnahmt. Doch ein Student, Hermann Klumpp, rettete 42 dieser Werke vor der Verbrennung. Diese Rettungsaktion ist ein Beispiel für den Mut und die Leidenschaft, die Feiningers Kunst inspirierten.

Die Sammlung der Feininger-Galerie

Die Sammlung der Galerie umfasst nicht nur Gemälde, sondern auch Skizzen und Drucke. Ein besonderes Highlight ist das 2020 wiederentdeckte Skizzenbuch von 1922. Dieser Fund war eine Sensation, da das Buch jahrzehntelang als verschollen galt. Es bietet Einblicke in Feiningers kreativen Prozess und seine Liebe zur Architektur.

Die Galerie selbst ist ein architektonisches Juwel. Sie verbindet moderne Ausstellungsräume mit dem Charme historischer Fachwerkarchitektur. Besucher können hier nicht nur Kunst bewundern, sondern auch an Workshops teilnehmen, um Bauhaus-Maltechniken selbst auszuprobieren.

| Jahr | Ereignis |

|---|---|

| 1919 | Feininger wird Meister am Bauhaus |

| 1937 | Rettung von 42 Werken durch Hermann Klumpp |

| 2020 | Wiederentdeckung des Skizzenbuchs |

- NS-Drama: „Wie ein Student die Bilder vor der Verbrennung rettete.“

- Kunstfund-Sensation: „Das verschollene Skizzenbuch von 1922.“

- Architektur-Kontrast: „Moderne Galerie im Fachwerkgewand.“

- Künstler-Marotte: „Feiningers Obsession für Türme.“

- Workshop-Tipp: „Bauhaus-Maltechniken selbst ausprobieren.“

Der Marktplatz und das Rathaus

Der Marktplatz ist das pulsierende Herz der Stadt. Hier treffen Geschichte und Gegenwart aufeinander, umgeben von historischen Gebäuden und lebendigem Treiben. Das Rathaus, erstmals im 14. Jahrhundert erwähnt, steht als stolzes Symbol für die Entwicklung der Stadt.

Die Geschichte des Rathauses

Das Rathaus blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Seine Mauern erzählen von Machtkämpfen und gesellschaftlichen Veränderungen. Ein architektonisches Rätsel: Warum hat das Gebäude keinen Glockenturm? Historiker vermuten, dass dies ein bewusster Verzicht war, um die Machtsymbolik zu betonen.

Ein dunkles Kapitel: Am Pranger vor dem Rathaus fanden einst blutige Hinrichtungen statt. Heute ist der Platz ein Ort der Begegnung, der mit seinen Veranstaltungen und Märkten die Menschen zusammenbringt.

Der Roland auf dem Marktplatz

Der Roland, 1869 rekonstruiert, ist ein Wahrzeichen des Marktplatzes. Seine Statue symbolisiert die Unabhängigkeit und den Stolz der Stadt. Ursprünglich wurde der Roland im 15. Jahrhundert errichtet, doch er stürzte im Laufe der Jahre und wurde später wieder aufgebaut.

Ein besonderes Phänomen: Der Flüsterbogen zwischen dem Rathaus und dem Marktbrunnen ermöglicht es, selbst leise Worte über eine Distanz von mehreren Metern zu hören. Ein Erlebnis, das Besucher immer wieder fasziniert.

- Machtsymbolik: „Vom gestürzten Roland zur wiedererrichteten Statue.“

- Historischer Schauplatz: „Blutige Hinrichtungen am Pranger.“

- Event-Tipp: „Nächtlicher Markt bei Fackelschein.“

Die Marktkirche St. Benedikti

Die Marktkirche St. Benedikti ragt mit ihren imposanten Türmen über die Stadt und ist ein Zeugnis mittelalterlicher Baukunst. Ihre Geschichte reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück, als sie erstmals erwähnt wurde. Heute ist sie nicht nur ein religiöses Zentrum, sondern auch ein Ort voller Geheimnisse und Geschichten.

Die Architektur der Marktkirche

Die Marktkirche beeindruckt mit ihren 72 Meter hohen Türmen, die weithin sichtbar sind. Ein Rätsel bleibt der kürzere Südturm, dessen Ursprung Historiker bis heute beschäftigt. Im Dachstuhl der Kirche hat sich eine Fledermauskolonie mit über 2000 Tieren angesiedelt – ein einzigartiges Naturphänomen.

Die Bedeutung der Marktkirche

Die Marktkirche ist nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sondern auch ein Ort der Kunst und Mystik. Das vergoldete Bortfeldsche Epitaph zählt zu den bedeutendsten Kunstschätzen der Region. Wer die Türmerstube erklimmt, wird mit einem atemberaubenden Blick bis zum Brocken belohnt.

- Turmgeheimnis: Warum der Südturm kürzer ist.

- Naturphänomen: 2000 Fledermäuse im Kirchenspeicher.

- Kunstschatz: Das vergoldete Bortfeldsche Epitaph.

- Aussichtstipp: Türmerstube mit Blick bis zum Brocken.

- Mystik: Die vergessenen Rauchzeichen der Warttürme.

Der Selketalstieg

Der Selketalstieg ist ein Wanderweg voller Naturwunder und historischer Spuren. Auf 73 Kilometern führt er von Stiege bis zum Bahnhof in Quedlinburg. Diese Route ist ein Muss für alle, die die Schönheit der Umgebung erleben möchten.

Die Wanderung kann in sieben Tagen absolviert werden, wobei jede Etappe ihre eigenen Highlights bietet. Ob im Sommer oder zu anderen Jahreszeiten – der Selketalstieg verspricht unvergessliche Eindrücke.

Die Route des Selketalstiegs

Der Weg beginnt in Stiege und führt entlang der Selke durch malerische Landschaften. Historisch gesehen war dieser Pfad einst eine wichtige Versorgungsroute für Bergleute. Jahre später wurde er zu einem beliebten Wanderweg, der Natur und Geschichte verbindet.

Ein besonderes Highlight sind die drei spektakulärsten Brücken entlang der Strecke. Sie bieten nicht nur sichere Übergänge, sondern auch atemberaubende Fotospots. Wer die Harzquerbahn nutzt, kann den Startpunkt bequem erreichen.

Die Natur entlang des Wanderwegs

Die Umgebung des Selketalstiegs ist ein Paradies für Naturliebhaber. Seltene Orchideen säumen den Weg und verleihen der Landschaft eine besondere Note. In der Nähe der Selke gibt es versteckte Badestellen, die zur Rast einladen.

Die Flora und Fauna entlang des Weges sind einzigartig. Wer genau hinschaut, entdeckt Spuren der Vergangenheit und die Schönheit der Natur in ihrer reinsten Form.

| Etappe | Distanz | Highlight |

|---|---|---|

| 1. Tag | 10 km | Historische Brücken |

| 2. Tag | 12 km | Versteckte Badestellen |

| 3. Tag | 11 km | Seltene Orchideen |

Die Teufelsmauer

Die Teufelsmauer ist ein faszinierendes Naturphänomen, das Geschichten und Geheimnisse birgt. Nur 7 Kilometer südwestlich der Stadt gelegen, zieht diese einzigartige Sandsteinformation Besucher aus aller Welt an. Sie ist nicht nur ein geologisches Wunder, sondern auch ein Ort voller Mythen und Legenden.

Die Teufelsmauer entstand in der Kreidezeit und ist heute ein geschütztes Naturdenkmal. Bereits 1833 wurde sie als erstes Naturschutzgebiet Preußens ausgewiesen. Ihre senkrecht stehenden Felsen sind ein beeindruckendes Zeugnis der Erdgeschichte.

Die Geologie der Teufelsmauer

Die Teufelsmauer besteht aus hartem Sandstein, der sich vor Millionen von Jahren bildete. Die senkrechte Formation entstand durch Erosion und tektonische Bewegungen. Diese natürlichen Kräfte schufen ein einzigartiges Landschaftsbild, das bis heute erhalten ist.

Ein besonderes Phänomen ist die Struktur des Gesteins. Die Schichten sind so angeordnet, dass sie wie eine Mauer wirken. Dies macht die Teufelsmauer zu einem beliebten Ziel für Geologen und Naturliebhaber.

Die Sagen und Mythen um die Teufelsmauer

Die Teufelsmauer ist nicht nur ein geologisches Wunder, sondern auch ein Ort voller Geschichten. Eine Legende erzählt von einem Riesenkampf, der in Stein verewigt wurde. Der Teufel soll hier gegen einen Riesen gekämpft haben, wobei die Felsen als Zeichen des Kampfes zurückblieben.

Ein weiterer Mythos besagt, dass die Mauer als Grenze zwischen Gut und Böse diente. Diese Geschichten verleihen der Teufelsmauer eine mystische Atmosphäre, die Besucher in ihren Bann zieht.

- Kletterparadies: Die Felsen bieten riskante Aufstiege für Adrenalinjunkies.

- Geologisches Wunder: Die senkrechte Sandsteinformation ist einzigartig.

- Foto-Timing: Bei Sonnenuntergang entstehen spektakuläre Längenschatten.

Praktische Reisetipps für Quedlinburg

Für eine unvergessliche Reise bietet Quedlinburg zahlreiche praktische Tipps. Mit 1422 Sonnenstunden im Jahr ist die Stadt ein ideales Ziel für Entdeckungstouren. Ob Sie die historischen Gassen erkunden oder die Natur genießen möchten – hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

Die besten Zeiten für einen Besuch

Die Zeit für einen Besuch hängt von Ihren Interessen ab. Im November lohnt sich ein Museumsbesuch, da die Ausstellungen weniger überlaufen sind. Im Mai lockt der Spargel aus eigenem Anbau kulinarische Genießer an. Wer Events liebt, sollte den Kaiserfrühling oder das Lichterfest nicht verpassen.

Ein Insider-Tipp: Die ruhigeren Monate wie November bieten nicht nur weniger Besucher, sondern auch eine besondere Atmosphäre. Die Stadt zeigt sich dann von ihrer gemütlichen Seite.

Unterkünfte und Restaurants in der Nähe

Die Auswahl an Unterkünften ist vielfältig. Von gemütlichen Fachwerkhäusern bis hin zu modernen Designlofts – hier findet jeder das Passende. Hundefreundliche Hotels sind ebenfalls verfügbar, sodass auch Vierbeiner willkommen sind.

In der Nähe der Altstadt gibt es zahlreiche Restaurants, die regionale Spezialitäten servieren. Probieren Sie unbedingt den Spargel im Mai oder genießen Sie ein traditionelles Gericht in einem der historischen Gasthäuser.

- Insidertiming: November ist die beste Museumszeit.

- Kulinarisches Highlight: Spargel aus eigenem Anbau im Mai.

- Übernachtungs-Kontrast: Schlafen im Fachwerk oder im Designloft.

- Event-Kalender: Von Kaiserfrühling bis Lichterfest.

- Mobilitätstipp: E-Bike-Verleih am Bahnhof.

Mit diesen Tipps wird Ihr Besuch in Quedlinburg zu einem unvergesslichen Erlebnis. Planen Sie Ihre Reise sorgfältig und entdecken Sie die Schönheit dieser historischen Stadt.

Fazit: Warum Quedlinburgs Altstadt ein Muss ist

Hier verbinden sich Geschichte und Moderne auf einzigartige Weise. Die Stadt bietet ein Kontrastprogramm, das von mittelalterlicher Architektur bis zu zeitgenössischer Kunst reicht. Jeder Schritt durch die Gassen ist eine Reise durch das Jahrhundert.

Abseits der Touristenpfade warten unentdeckte Schätze. Ob versteckte Höfe oder vergessene Geschichten – die Zeit scheint hier stillzustehen. Wer genau hinschaut, entdeckt die Spuren der Vergangenheit, die bis heute lebendig sind.

Ein letzter Tipp: Planen Sie mindestens drei Tage ein, um das Welterbe-Universum vollständig zu erkunden. Diese Stadt atmet Geschichte und wird Sie mit ihren Geschichten in den Bann ziehen.